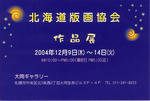

| 展覧会 投稿者:竜馬@管理人 投稿日:2004/11/26(Fri) 13:38 No.2234 |

|

|

| 展覧会案内 投稿者:竜馬@管理人 投稿日:2004/11/26(Fri) 08:54 No.2232 |

| 展覧会案内 投稿者:竜馬@管理人 投稿日:2004/11/25(Thu) 23:11 No.2231 |

|

|

| 勤労感謝の日 投稿者:竜馬@管理人 投稿日:2004/11/23(Tue) 23:46 No.2222 |

|

|

| 2度目の来訪に感謝 S-Toshi - 2004/11/24(Wed) 19:11 No.2226 |  |

|

新作の2点(50号)の「気配Ⅰ」は晩秋の長かった今年の季節の中で札幌の初雪の前日の冷たい空気間から雪の訪れの気配だったのです。そして右の「気配Ⅱ」は夏から秋へうつろう一瞬に紅葉のさきがけにみせる春の新緑にも似た彩りを秋への気配として定着させた1枚なのです。これが意味ありげなタイトルの答えです。今後もどうぞよろしくお願い致します。 |

| ありがとうございます 竜馬@管理人 - 2004/11/25(Thu) 11:19 No.2229 |

|

渋谷さん、種明かしありがとうございます。 |

| 感想文 投稿者:久保AB-ST元宏 投稿日:2004/11/24(Wed) 16:20 No.2225 |  |

|

個展『小島 和夫 展』 |

| Re: 感想文 竜馬@管理人 - 2004/11/24(Wed) 22:49 No.2227 |

|

久保さん、又もや力作を「どらーる掲示板」でご披露くださってありがとうございます。 |